京都の地に開校して50年、生涯の友と出会う永遠の学び舎

京都シニア大学へ ようこそ!

最新のおしらせ

京都シニア大学 閉校のお知らせ

2025年8月28日、本日をもって京都シニア大学は閉校する事になりました。52年続いた大学の歴史に終止符を打つ事になりました。長い間の皆様のご支援に対して厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

キャンパスレポート

8月28日

テーマ:ともに考える人生100年時代の健康

―救急医、老年内科医としての経験から ―

講 師:医療法人知音会

京都新町病院 副院長・医師

森 一樹 先生

本日は医療法人知音会京都新町病院副院長・医師、森 一樹先生に御登壇いただき「ともに考える人生100年時代の健康―救急医、老年内科医としての経験から―」をテーマにお話しいただきました。

運動と生活習慣病予防のお話で、速歩1時間は体にとても良い、そしてHDL(善玉コレステロール)は運動すると上がるので、是非運動して下さいと仰っていました。

また、予防接種のお話では、肺炎球菌や帯状疱疹についてワクチン接種について教えていただきました。

同じ種類の食べ物でも中に入る食材によって食べることが出来る量が違うので、カロリーを考えて、お好み焼は豚玉よりイカ玉、魚はフライより焼き魚にしようと思いました。

今日もこれからの健康について考える機会を与えていただき、ありがとうございました!

キャンパスレポート

8月21日

テーマ:嵐電ぶらり各駅めぐり

―嵐電沿線の歴史と社寺史跡めぐり―

講 師:株式会社らくたび 代表取締役

若村 亮 先生

本日は株式会社らくたび 代表取締役、若村亮先生に御登壇いただき「嵐電ぶらり各駅めぐり―嵐電沿線の歴史と社寺史跡めぐり―」をテーマにお話しいただきました。

まずは地蔵盆のお話から。京都以外にはあまり知られていない行事ですが、土地の繋がりを強くし、それは地域の繋がりを強くし、そして防災に役立つとおっしゃっていました。子供さん達に喜んでもらえて、それが地域の繋がりを強くし、しいては防災に繋がるなんて素晴らしいなと思いました。

また、嵐電の駅名の由来などを聞いていると、「西院(さい)」は賽の河原から来ていると聞いて、そうだったのか!帰りに西大路四条にある高山寺に寄って、お地蔵さんを見に行こうと思います。「太秦」もその由来をお聞きして聖徳太子や秦氏に由来していると聞いてなるほどと思いました。太秦にある広隆寺のご本尊は聖徳太子像と聞いて、“黄櫨染御袍”(こうろぜんのごほう)も見たいと思いました。

秋の紅葉が美しい所も教えて下さいました。やはり嵐山!宝厳院や祇王寺等、行ってみたいと思います。

今日も楽しくてためになる授業をありがとうございました。

次回予告:8月28日

テーマ:ともに考える人生100年時代の健康

―救急医、老年内科医としての経験から ―

講 師:医療法人知音会

京都新町病院 副院長・医師

森 一樹 先生

キャンパスレポート

8月14日

テーマ:<ファミリーデイ企画>

日本の伝統話芸と創造芸

落語・三味線落語・紙切り・玉すだれ・寄席の踊り・手品

講 師:落語家

林家 笑丸(はやしや えみまる)先生

本日は<ファミリーデイ企画>で、落語家 林家 笑丸先生に御登壇いただき「日本伝統話芸と創造芸」をテーマに公演いただきました。

先生は最初、後ろ面で踊りを踊ってくださり、次には紙切りで顔を、学生さんの横顔を切ったり、後ろ手でネズミを切ったり・・・その後で話して下さった「なべぞうり」が、頭の中では視覚的な、口の中では味覚が、舌触りまでも感じてしまい、あまり過去に例のない笑いを経験しました。

日本昔話も面白くて「こぶとりじいさん」「鶴?の恩返し」や、小さい三味線の三味小(しゃみこ)を使ってのお話し「老夫婦と医者」では笑いすぎて涙が出そうでした。

落語・三味線落語・紙切り・玉すだれ・寄席の踊り・手品等、多芸な笑丸先生の公演を拝見しながら、何もかも忘れて笑う笑う笑う!この時間こそが大切なのだと教えて下さったのだと思います。素晴らしいファミリーデイになりました。笑丸先生、ありがとうございました!

次回予告:8月21日

テーマ:嵐電ぶらり各駅めぐり

―嵐電沿線の歴史と社寺史跡めぐり―

講 師:株式会社らくたび 代表取締役

若村 亮 先生

キャンパスレポート

8月7日

テーマ:江戸時代 京都の出版文化

―雅から俗へ―

講 師:京都府立大学 文学部教授

藤原 英城 先生

本日は京都府立大学 文学部教授、藤原 英城先生に御登壇いただき「江戸時代 京都の出版文化―雅から俗へー」をテーマにお話しいただきました。

版木を使った印刷は奈良時代からあったけど、西洋から入って来た活字版が江戸時代に入って活気づいたと教えてくださいました。

雅から俗(浮世草子)では『好色一代男』で世之介の3742人と在原業平の3733人の話を聞き、思わず笑ってしまいました。これで雅から俗(浮世草子)の雰囲気がなんとなく分かりかけたような・・・

また、上方の本と江戸の本について話された時、江戸時代は身分制で格が重んじられ、本においても格があったのだとか。『好色一代男』は本の形で格が分かるのだそうです。見せていただいたら、やっぱり他の本とは違っていました。当時は上方から江戸にくだってくる本は格があったのですね。上方からくだる。くだらない。・・・そうか・・・

江戸では漫画こそが文学だ!と大流行したそうで、先生が「文化をささえる物は出版です」とおっしゃったのが、確かにそうなのかも知れないと頷いてしまいました。

次回予告:8月14日

テーマ:<ファミリーデイ企画>

日本の伝統話芸と創造芸

落語・三味線落語・紙切り・玉すだれ・寄席の踊り・手品

講 師:落語家

林家 笑丸(はやしや えみまる)先生

訃報

令和7年7月24日

京都シニア大学学生の皆様

京都シニア大学

訃報

闘病で入院されていました 熊谷 篤 理事長が 7月18日夕刻ご逝去されましたので謹んでご連絡致します。尚、葬儀はご家族で既に執り行われましたことを併せご連絡いたします

以上

キャンパスレポート

7月24日

テーマ:永倉新八からみた新選組

講 師:霊山歴史館 学術アドバイザー

木村 幸比古(きむら さちひこ)先生

本日は霊山歴史館 学術アドバイザー 木村 幸比古先生に御登壇いただき「永倉新八から見た新選組」をテーマにお話しいただきました。

サブタイトルに~池田屋事件・禁門の変の論功行賞~とありますが、松平容保からの褒賞金もこのようにして決められていたのだなぁと理解しました。

一力亭で開かれた会合での大小の虎徹入道のお話しも、大阪の鴻池とのかかわりを聞いて興味を持ちました。

今日お聞きした話は、いわゆる誰もが新選組として知っている話と言うよりは、それを研究している人のみが知り得る話だと思いました。今日もここに来なくては聞く事の出来なかった、貴重なお話しを聞く事ができました。

次回予告:8月7日

テーマ:江戸時代 京都の出版文化

―雅から俗へ―

講 師:京都府立大学 文学部教授

藤原 英城 先生

史跡探訪部 第8回 レポート

第8回史跡探訪

訪問先:地蔵院(椿寺)・大将軍八神社・立本寺

講 師:(株)らくたび 田中昭美先生

《地蔵院(椿寺)》北区大将軍川端町2

当院は昆陽山地蔵院といい、通称「椿寺」と呼ばれている。

神亀3年(726)、行基上人が聖武天皇の勅願によって地蔵菩薩像を彫刻し奉り、本尊として摂津国昆陽池のほとりに一宇を建立しのが始まりとされている。

本堂には、寛文年間に浄土宗となり本尊に重源上人が招来した善導大師作の「五劫思唯阿弥陀如来」が祀っている。境内に地蔵堂、観音堂、五色八重散椿、天野屋利兵衛遺跡、夜半亭宗阿(早野巴人)の墓もある。

《大将軍八神社》上京区一条通御前西入る

延暦13年(794)平安京遷都の際、桓武天皇の勅願によって大和国春日山麓より大将軍神を平安京大内裏の北西角(陰陽道の天門)の地に勧請し、国家守護、国民の繁栄を祈願したのが始まりと言われている。

江戸時代中期に大将軍神を初め暦の神八将神と素戔嗚尊とその御子八神が習合、聖武・桓武天皇を共に祀り、大将軍八神宮と改称。明治以降に大将軍八神社となった。

《立本寺》上京区七本松通仁和寺街道上がる

日蓮聖人の孫弟子である日像上人を開山とする日蓮宗の本山である。山号は具足山。

広大な境内の中央な立つ本堂には十界曼荼羅を本尊とし、その後壁には渡邉始興筆「十六羅漢図」が描かれている

史跡探訪部 第7回 レポート

第7回史跡探訪

京都シニア大学閉校のお知らせ

親愛なる京都シニア大学学生諸氏へ

京都シニア大学 閉校のお知らせ

私議、昨年より病魔(すい臓がん)と闘い乍ら京都シニア大学の運営を鋭意続けてまいりましたが、今般病気回復が困難との判断に至りました。

誠に勝手ではございますが、今年9月末をもちまして京都シニア大学を閉校とすることに致しましたので、謹んでご連絡申し上げます。

学生諸氏には突然の閉校でご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、事情斟酌の上、ご了承の程お願い申し上げます。

長年に亘り勉学に勤しみ、また学友との絆を深められた京都シニア大学へのご厚情に深く感謝申し上げます。

令和7年7月17日

京都シニア大学理事長 熊谷 篤

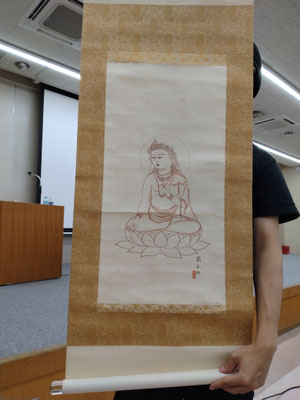

キャンパスレポート

7月17日

テーマ:京都絵師と京都画壇

―近代技術編―

講 師:北野界わい創生会 代表

鳥井 光広 先生

本日は北野界わい創生会 代表、鳥井光広先生に御登壇いただき「京都絵師と京都画壇-近代美術編-」をテーマにお話しいただきました。

前半は日本の絵画の歴史、奈良時代以前や京都に都が移ってからの話、土佐派の絵巻を中心とした話や、その後の武家社会の水墨画の話等、を教えていただきました。明治になると、画壇と呼ばれるようになり、日展、院展と広がりを見せていったそうです。

後半はお待ちかね、お宝拝見のお時間です!長澤芦雪、上村松園、伊藤若冲、村上華岳、竹久夢二、等、素晴らしい作品の数々を拝見いたしました。

先生の大変豊富で幅広い知識をご披露いただきました。

次回予告:7月24日

テーマ:永倉新八からみた新選組

講 師:霊山歴史館 学術アドバイザー

木村 幸比古(きむら さちひこ)先生

キャンパスレポート

7月10日

テーマ:万葉集の時代

―激動の中の天平文化―

講 師:京都シニア大学 学長

京都産業大学 名誉教授

井上 満郎 先生

本日は京都シニア大学 学長、京都産業大学 名誉教授、井上満郎先生に御登壇いただき「万葉の時代-激動の中の天平文化-」をテーマにお話しいただきました。

天平文化は奈良時代の729年~767年の約40年間を言うとお聞きしました。天平時代と聞くと、遣唐使や大仏建立が浮かんで来ますが、東大寺の大仏が建設は信楽で始まったとか、あんなに大きいのは国家安泰を願うという理由があったのですね。

長い日本の歴史の中でも、年号が天平感宝、天平勝宝、天平宝字、4文字の時代がこの天平にだけあったと言う事をお聞きしました。金の発掘が初めて日本で行われたのも天平時代だし、また、平城京、恭仁京、紫香楽宮、難波宮、再び平城京へと次々と都が移って行った激動の時代でもあったと言う事をお聞きしました。

今日もここに居なくては聞けなかった、知らなかった事をたくさん教えていただきました。感謝、感謝です!!

次回予告:7月17日

テーマ:京都絵師と京都画壇

―近代技術編―

講 師:北野界わい創生会 代表

鳥井 光広 先生

キャンパスレポート

7月3日

テーマ:UFOの真実を語る!

講 師:UFOコンタクティー

UFO写真家

久間 章正(クマ アキマサ)先生

本日はUFOコンタクティー、UFO写真家 久間章正先生に御登壇いただき、「UFOの真実を語る!」をテーマにお話しいただきました。先生はUFOは高次元生命体だとおっしゃいます。へ~っ生命体なんだ!

冒頭の「ウィーウィーウィー」のお話は笑ってしまったけど、UFOは記憶も消す事が出来る、と聞くとちょっと恐ろしくなりました。普通はUFOと聞くと円盤を思い浮かべるけれど、アヒル型、魚型、オタマジャクシ型、ブーメラン型、とかもあるとお聞きしました。UFOは次元の違う生き物なのだと教えて下さいました。

そして、UFOの写真の撮り方や、録画再生の仕方についても教えて下さいました。

UFOの活動を続けて身の回りに起こったことをお聞きした時に、久間先生がこんなに熱心に私たちに伝えて下さるのは、そう言う理由があったのか!と改めて感じました。

それを聞いて、私もUFOの写真を撮ろう!と決めました!!授業が終わった後、学生さん達は今までに無かった授業だ。面白かった!楽しかった!とおっしゃっていました。

次回予告:7月10日

テーマ:万葉集の時代

―激動の中の天平文化―

講 師:京都シニア大学 学長

京都産業大学 名誉教授

井上 満郎 先生

史跡探訪部 第6回 レポート

2025年6月26日

サークル交流会のお知らせ

サークル交流会のお知らせです。

日時:7月6日(日)13:00~16:00

場所:梅小路公園「緑の館」イベント室

日頃の活動の成果を是非ご覧になってください。

日帰り見学バス旅行

日帰り見学バス旅行 “初夏の北近江を楽しむ旅”

日帰り見学バス旅行!今年は6月19日に長浜と醒井に行って来ました。

梅雨の雨模様を心配していましたが、熱中症が心配なくらいの良く晴れた日になりました。例年と違って長浜も醒井も、地元のボランティアガイドさんに案内していただき、地元の詳しい説明を聞きながらのツアーとなりました。

お昼はやっぱり近江牛!近江牛ポトフ仕立ての近江ランチで、おしゃれな洋食を楽しみました。醒井では、居醒の清水(地蔵川の源泉)まで歩いて、梅花藻も見る事が出来ました。当日は熱中症が心配なくらいの暑さでしたが、水分をこまめに摂っていただき、皆さん元気に帰って来ました。万歩計の歩数も13,000歩を超えていましたが、元気な学生さん達に脱帽です!

キャンパスレポート

6月12日

テーマ:山田雅人語りの世界

語り継ぐ、平和と人間愛

講 師:お笑い芸人 俳優

山田 雅人 先生

本日はお笑い芸人で俳優の山田雅人先生に御登壇いただき、山田雅人かたりの世界「語り継ぐ、平和と人間愛」をテーマにお話しいただきました。杉原千畝の発行した命のビザの話で、のちに千畝と再会を果たしたニシュイの話を聞いているうち、目がウルウルして涙が溢れてきて、止まらなくなりました。そしてやなせたかし物語でも、アンパンマンのお話を聞いて、そんな意味があったのか!と、ビックリ!知りませんでした。奥深さに唖然としてしまいました。

長嶋茂雄さんで出てきたblueやspring の話では、笑い転げてしまったし、後で考えると、これこそが山田雅人先生の笑う事は重要!笑いをこらえては駄目!泣いて、笑って、それが人間には必要なのだとおっしゃった事だと思いました。それを知らないうちに私たちに体験させてくださったのは凄い!と思いました。

次回予告:6月26日

テーマ:京都の伝説を巡る

―魔界・異界・冥界―

講 師:株式会社らくたび 代表取締役

若村 亮 先生

キャンパスレポート

5月22日

テーマ:<国際情勢を学ぶ>

独裁者に翻弄される世界

講 師:京都産業大学 名誉教授

田中 義晧 先生

本日は京都産業大学 名誉教授、田中義晧先生に御登壇いただき「<国際情勢を学ぶ>独裁者に翻弄される世界」をテーマにお話しいただきました。

「ウクライナ戦争の帰趨」 では、NATOの東方拡大の話でウクライナがNATOの加盟国になった場合、集団防衛の義務が発生すると仰ってました。そうなった場合やはりそれを恐れる加盟国もいるだろうと思いました。また、核抑止力の話では、トランプさんは大統領としての遺産を残したいのだろうなとも思いました。

「イスラエル・パレスチナ紛争の行方」 ではガザ地区をイスラエルの支配下に置くと言った話や、ガザを中東のリビエラ(高級保養地)にすると言った、トランプさんのガザ所有構想をお聞きして、耳を疑ってしまいました。

中国から逃れて東京に集中する中国人たちが取得する経営管理ビザの話では、起業するのに日本では500万円が必要とお聞きした後、ベルギーでは5,740万円、スペインでは8,200万円だと聞いて、そのギャップにびっくりしてしまいました。

トランプさんの免責特権のお話で、司法独立の危機が生じていると言った話をお聞きして、アメリカの立ち位置もひと昔前とは変わって来ているのだな、と思いました。いや、世界中の力関係が変わって来て、均衡が取れなくなるかもしれない。と思うと今日お聞きしたすべての事が他人事ではなくなり、自分自身で考えて行かなくてはならない。そんなことを考えさせてくれる授業でした。

次回予告:6月12日

テーマ:山田雅人語りの世界

語り継ぐ、平和と人間愛

講 師:お笑い芸人 俳優

山田 雅人 先生

史跡探訪部 第4回 レポート

2025年5月22日木曜日

2024年度 入学式

4月10日 入学式

<入学式記念講演> 「海賊と西日本」

講 師: 京都シニア大学 学長

京都市歴史資料館 館長

井上 満郎 先生

本日は2025年度、入学式が挙行されました。会場が「ラボール京都」に移ってから初めての登校日です。入学式と言う事もあって、京都市教育委員会生涯学習部からも長が来て下さり、お祝いの言葉を賜りました。本科55期新入生16名が入学され、大学院51期生1名が進級されました。

熊谷理事長が祝辞で、シニアの皆さんはシルバー世代で・・・と、シルバー(銀)の伝導力の凄さや、銀の殺菌力の強力な事、しかし銀は将棋では斜め後ろがめっぽう弱いので、回りの人の動きに気を付けると万能になります、と話してくださいました。

また、在校生代表歓迎の辞では54期の学生さんが、京都シニア大学は京都を代表するパワースポットとなる、と述べられていました。

聞いていて、本当にそうなればいいなあ、学生さん達がいつも元気でパワー溢れる場所になればいいと思いました。

入学式の後は井上学長の<入学式記念講演>が開催され「海賊と西日本」と言うテーマでお話いただきました。いつも人気の井上学長の講演は本日も盛り上がり、楽しくお勉強をさせていただきました。

本日、入学、進級をされた皆様、本当におめでとうございます。この京都シニア大学を思い切り楽しんでださい。京都シニア大学が京都を代表するパワーポットになる日も近いと思います!

次回予告:4月17日

シニア世代が学ぶLGBTQ

講 師: 非営利型一般社団法人

日本LGBT協会代表理事

清水 展人(しみずひろと)先生

2024年度 卒業式

3月20日

卒業式

本日は2024年度、卒業式の日です。本科・卒業生51期5名、大学院・卒業生47期13名の卒業式が挙行されました。在学20年の学生さんも賞状を授与され、米寿をお迎えになられた学生さんにはお祝いの記念品が贈呈されました。京都市教育委員会生涯学習部長も祝日なのにご出席下さり、祝辞を述べて下さいました。

51期の代表が謝辞を述べて下さいました。入学されてから今日までの授業に対する愛着であったり、楽しかった思い出、イベントのファミリーデイでお孫さんと一緒に楽しまれた事など、一つ一つが人生の中で確実に心に刻まれて残っているのが伝わってくる素晴らしい謝辞でした。ありがとうございました!

記念撮影の後は井上学長の記念講演、逢坂席と「関東」 が開催され盛り上がりました。やはり井上学長の講演は人気があって、皆が耳を傾けるのだなあと思いました。

本日で京都新聞社ビルで行われる講座が最後だと思うと、やはり胸が熱くなりました。4月からはラボール京都に移転します。京都新聞社ビルありがとうございました!

次回予告:4月10日 入学式

講 師: 京都シニア大学 学長

京都市歴史資料館 館長

井上 満郎 先生

10月18日,19日 文化祭

本日10月18日と19日は京都シニア大学の第51回文化祭です。

今回は学生の方々の陶芸、写真、ボトルフラワー等も一般展示されています。

学生さん、御家族の方、一般のお客様、皆さん、楽しんでおられます。

防災訓練を実施しました。 9月12日

9月12日 防災訓練

本日は、授業開始前の時間を利用して、防災訓練を行ないました。

当校では毎年、防災の日(9月1日)に因んで、年一回この時期に実施しています。

いざ、という時に、少しでも慌てず戸惑わないように、火災の発生を想定した訓練です。

学生の皆さんは、安全のために協力して訓練に取り組んで下さいました。

年に一回ではありますが、このような訓練を重ねることで、緊急時での適切な行動や、防災意識の高揚につながるものと思っています。

京都シニア大学

京都シニア大学